富野由悠季監督作の『機動戦士ガンダム』が大ヒットを記録し、それに続く形で高橋良輔監督作の『太陽の牙ダグラム』がスタートしたことで本格化した「リアルロボットアニメ」というムーブメントは、作品を描く緻密な世界観設定とより機械としてのリアリティを持ったロボットの設定を深化させていく流れを生んでいた。

そんな中で、富野監督は1982年に放送を開始した『戦闘メカ ザブングル』では、西部劇をモチーフに、砂漠化によって居住環境が悪化した未来の地球を舞台に、作業用重機のような存在であるウォーカーマシンを活躍させた。続く1983年放送の『聖戦士ダンバイン』では、ファンタジー的な世界観である異世界バイストン・ウェル を舞台に、バイストンウェルに生息する巨獣の外殻や筋肉を用いたオーラ・バトラー の姿を描いている。

そして、『戦闘メカ ザブングル』、『聖戦士ダンバイン』に続く形で富野監督が手掛けたリアルロボットアニメが、1984年から放送がスタートした『重戦機エルガイム』だった。 異例とも言える、同じ番組枠内で、同じ監督による3年連続でのリアルロボットアニメの制作という状況は、3年目という流れの中にあったからこその新たな試みがなされ、作品としての強い個性となっていくことになった。

その最大の特徴と言えるのが、当時23歳だった新人デザイナーの永野護の抜擢だった。前2作において、作品の顔である劇中で活躍するメカのデザインは、『戦闘メカ ザブングル』では大河原邦男が、『聖戦士ダンバイン』ではスタジオぬえの宮武一貴という安定感のあるデザイナーがメインを務め、それをサポートする形で当時注目を集めていた若手の出渕裕が加わるという図式だった。また、キャラクターデザインも『伝説巨神イデオン』から引き続く形で、『戦闘メカ ザブングル』、『聖戦士ダンバイン』の両作品では、富野作品の常連とも言える手練れのアニメーターである湖川友謙が手掛けている。メカデザイン、キャラクターデザインは、作品のイメージを決定づけるために重要な存在であり、名前の知れた安定感のあるスタッフが関わることによって、作品は始まる前から一定以上のクオリティを保障されると言える。さらにスポンサー側も有名なデザイナーが手掛けるのであれば、その実績から安心して作品を任せることができるが、ここで実力のわからない新人がデザインを手掛けるとなれば、それは大きな不安へと変わる。そういう意味では、新人デザイナーの永野護がキャラクターデザインとメカデザインの両方を担うとなれば、それは前代未聞の試みだと言えただろう。しかし、『機動戦士ガンダム』をヒットさせ、前2作のリアルロボットアニメを成功へと導いた富野由悠季は、3作目だからこそのチャレンジとして、永野護のクリエイティブ能力に賭ける選択をする。とは言え、いきなり永野護が大抜擢されたわけではなく、企画成立までの特殊な経緯があっての決定だった。

『重戦機エルガイム』の企画は、永野護側が進めていた企画と富野由悠季の企画が合流する形で成立するという流れとなっている。

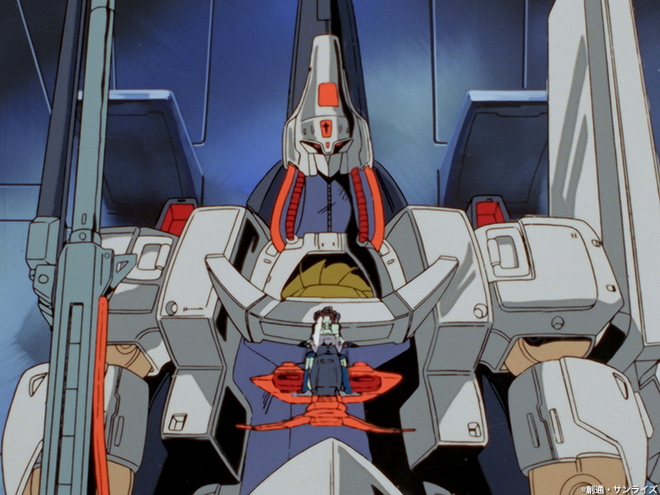

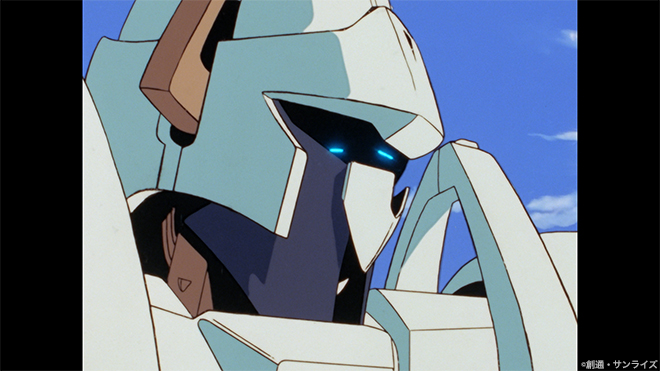

当時の永野護は『銀河漂流バイファム』のデザインに参加し、その後番組となる作品の企画に携わっていた。メカデザイナーとして採用され、ミリタリーや重機の構造などに詳しい永野護は、新たなロボットのデザインとして、関節や各部の形状が人体に近いように動く構造を持ちデザインとしても破綻しないリアルさを追求するものを考えていた。そのメカが活躍することを踏まえ、ストーリーや世界観設定なども自身で考え、『重戦機エルガイム』の基礎となる企画が生まれる。その企画は、その後『聖戦士ダンバイン』の後番組となる形へと移行し、富野由悠季が監督する作品として引き継がれることになる。

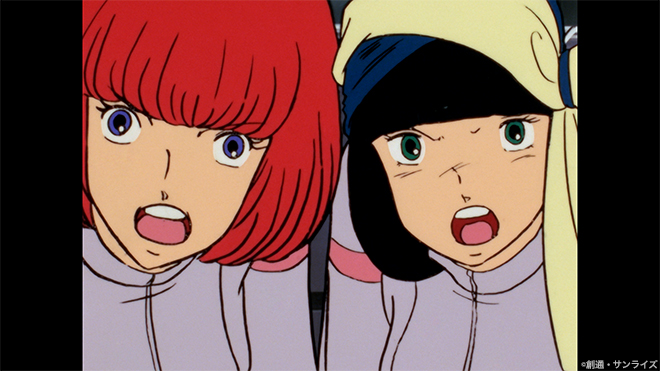

永野護が手掛けていた企画に、富野由悠季はかつて自身が考えていた別企画の内容を加えることで、より完成度の高い作品として仕上げていった。その企画とは、富野由悠季が『機動戦士ガンダム』を手掛けていた1979年12月に書いた『ムゲン・スター』と名付けられたものだった。2019年から2021年にかけて開催された巡回展『富野由悠季の世界』にて展示された、『ムゲン・スター』のイメージボードには、二重太陽サンズを中心とした5つの星系の風景、ライバルとなるギャブレット・ギャブレー、ヒロインのファンネリア・アム、運命の女性であるクワサン・オリビーなどの姿も描かれており、『重戦機エルガイム』の設定や世界観が大きく重なる部分も多かった。

『重戦機エルガイム』の企画は、若い永野護による新たな感性と、富野由悠季の『機動戦士ガンダム』の次なるステップを模索しながらも成就しなかった企画が合致することで生まれることになったのだ。

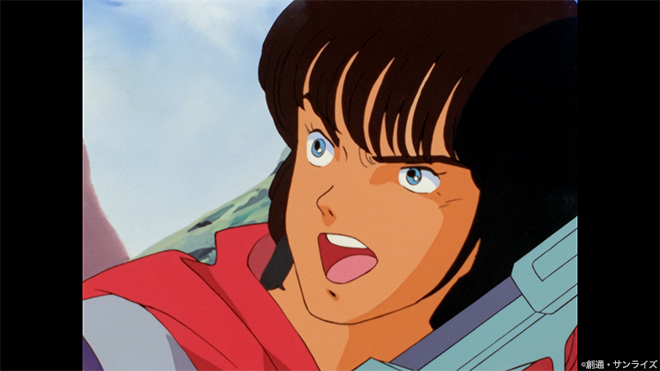

さらに驚くべきは、メカデザインだけでなく、キャラクターデザインも永野護に任されたことだ。永野護が描く緻密なメカにマッチするキャラクターデザインができる人間を選定できない状況において、永野護自身がキャラクターも描くことができるということを富野由悠季が知り、そのデザイン画を見て採用に踏み切る。永野護は、ロックバンドのステージ衣装などにも精通し、ファッションデザインも学んでいたことから、そのセンスを見出されることとなったのだ。その結果、『重戦機エルガイム』という作品に関わることで、永野護は企画、メカデザイン、キャラクターデザインを手掛けることができるマルチクリエイターとして認知され、アニメ業界に現れた新たな才能の持ち主として注目を浴びることになる。

実際のところ、メカデザインとキャラクターデザインの両方を新人デザイナーに任せることに対しては、会社的に反対意見もあったという。事実、作品のメインデザインを担当したことがない新人デザイナーが、キャラクターデザインとメカデザインという番組の顔を担うというのは、まさに前代未聞の事件だった。しかし、この無謀とも言える決断は、新たなスタークリエイターの誕生と共に作品の価値を大きく高める結果となった。

一方、アニメーション本編においても、湖川友謙が率いる作画スタジオ・ビーボォーに所属する北爪宏幸や大森英敏、恩田尚之などの永野護と同世代の若手アニメーターが作画面でのメインスタッフとして起用され、作画監督を務めつつ、永野護の描く設定をアニメ作画用にクリンナップし、生き生きとしたキャラクターとして作画が行われることで、映像的にも新たな可能性が見出されることとなった。さらに彼らはアニメ誌の版権イラストなどを通じて、アニメ業界の新たな才能として注目されるようになっていく。

永野護をはじめとした若いスタッフたちは、『機動戦士ガンダム』の影響を受けてアニメ業界に入った世代である。新たな世代のデザイナーやアニメーターの台頭に関しては、1982年に放送された『超時空要塞マクロス』が有名だが、それと対になるように巨匠・富野由悠季や湖川友謙に影響を受けた世代のクリエイターたちが、彼らのもとで自分たちの影響の受けた作品を進化させるように取り組んだのが『重戦機エルガイム』という作品なのだ。

時代は、OVA(オリジナルビデオアニメ)が、新たなアニメーションの表現媒体となっていく中で、『重戦機エルガイム』で活躍したアニメーターたちがそこでのメインストリームとなっていったことからもその存在意義は大きい。また、メカニックとしての設定の緻密さや考え方という点においても、『重戦機エルガイム』で描かれたヘビーメタルは、リアルロボットのひとつの到達点になり、その後のメカデザインの在り方に大きな影響を与えることになった。そういった意味では、『重戦機エルガイム』は、進化し続け、さまざまな表現方法を模索したリアルロボットアニメのターニングポイントとなった作品だと言えるだろう。

文:石井誠

『重戦機エルガイム』 40周年記念公式サイト

https://l-gaim.net/

©創通・サンライズ