1979年に放送され大ヒットを記録し、“リアルロボットアニメ”という新たなジャンルの誕生のきっかけとなった『機動戦士ガンダム』。その影響を受け、80年代の前半はリアルロボットアニメが席捲する一方、それまでの男児玩具の原作として主力だった巨大ロボットが合体・変形する“スーパーロボットアニメ”の制作が減っていくという現象が起きていた。しかし、ブームは盛り上がる時があれば衰退する時も来る。作り込まれた世界観や設定、荒唐無稽にならない兵器としてのリアル感を重視したリアルロボットアニメも、ジャンル誕生から5年が経過する中で多くの類似作品が制作され、すでに目新しいコンテンツでは無くなりつつあった。

そんな状況を打破すべく、『機動戦士ガンダム』の待望の続編である『機動戦士Zガンダム』の放送が始まるという大きなターニングポイントを迎える同じタイミングで、リアルロボットアニメとスーパーロボットアニメの両方のテイストを持たせた新たな試みを行った作品が登場する。それが『超獣機神ダンクーガ』だ。

アニメーション制作は『宇宙戦士バルディオス』や『戦国魔神ゴーショーグン』、『魔法のプリンセス ミンキーモモ』、『特装騎機兵ドルバック』を手掛けてきた葦プロダクション。シリーズ構成とメインの脚本を務めたのは、リアルロボットアニメ全盛の中でヒットを記録した『六神合体ゴッドマーズ』を手掛けた藤川桂介。アニメーションファン層の年齢が高くなる中で、ハイターゲット向けの作品を生み出してきた制作会社と脚本家が手を組み、リアルロボット的な設定とスーパーロボット的な作劇を交えることで『超獣機神ダンクーガ』は構成されている。

物語の舞台となるのは20世紀末。地球は、異星人軍団ムゲ・ゾルバドス帝国軍の侵略を受ける。それに対抗すべく、地球側では特定の作戦区間を持たない特殊部隊「獣戦機隊」を設立。通常兵器として運用するノーマルモードから獣型のアグレッシブモード、人型のヒューマロイドモードの3つの形態に変形する4機の超兵器「獣戦機」を開発し、士官学校に通う藤原忍、結城沙羅、式部雅人、司馬亮の「野生の力」を持つ4名をパイロットに任命し、地球を守るための戦いが繰り広げられる。

宇宙人に対抗する獣戦機隊は軍事組織的な特殊部隊として設立、主人公が乗り込むメカは兵器的な運用がなされる点などはリアルロボット作品のようになっている。一方、敵対するムゲ・ゾルバドス帝国軍は侵略宇宙人という設定、主人公たちの乗り込む獣戦機も4機のメカがそれぞれ3形態に変形し、さらに4機が合体することで最強形態のダンクーガとなる要素は、往年のスーパーロボット作品の正統進化形ながら、メカデザインの細部には兵器的な要素がデザインや機能に残されており、リアルロボット作品的な風合いも併せ持っていた。こうした、まさにふたつのロボットジャンルの良いところを融合した試みは、ファンから大きく支持されることになる。

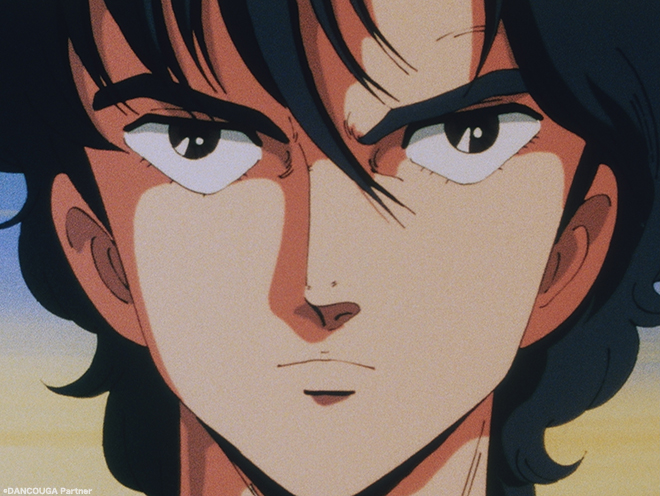

また、キャラクタードラマ面においても、中高生を意識したハイターゲット向けな雰囲気が取り入れられている。チームの紅一点である沙羅は士官学校時代の教官のシャピロ・キーツとかつて恋人同士であり、主人公の忍もシャピロの教え子。そして、シャピロは自分がかねてから異星人からの侵略の可能性を訴えていたものの上層部に相手にされず、ムゲ・ゾルバドス帝国軍へと寝返ってしまう。主人公側は、かつて信頼していた教官であり恋人を相手に戦うという葛藤を持ち、さらに個性豊かで若さにあふれる獣戦機隊4人によるチーム内での群像劇もしっかりと描かれることで、物語の厚みが増していった。その結果、キャラクター人気も高まり、主人公も忍の口癖であり、予告編での決め台詞である「やってやるぜ!」は、当時のアニメファンが口にする流行語的なものにもなっていた。

キャラクターデザインを担当したのは芦田豊雄が率いていたアニメ制作会社スタジオ・ライブの若手アニメーターが共作する形で手掛けた「いんどり小屋」というユニット名でクレジットされている。当時、世の中的な流行として、音楽面では第一次バンドブームが盛んであったというタイミングであり、獣戦機隊のメンバーも若者が憧れるもうひとつの文化となっていたロックバンドを意識したようなデザインや衣装で彩られ、ビジュアル面でも新しい要素を取り込んでいた。そして、影響はテレビシリーズの後日談であるOVA『GOD BLESS DANCOUGA』ではバンドとして活動するという形にまで発展していく。

アニメーション作画の面でも後に『美少女戦士セーラームーン』シリーズのアニメーション用キャラクターデザインを担当する只野和子(いんどり小屋のメンバーとして本作のキャラクターデザインにも参加)や本作でデビューし、その後ケレン味あふれるロボット作画の代表格として名を馳せる大張正巳、キャラもメカも描き演出や監督も行うマルチクリエイターの羽原信義などが中心となって活躍することによって、作画面でも注目が集まり、キャラクタードラマ、メカアクションの両面で人気を獲得。アニメーション雑誌にも美麗なキャラクターと迫力あるメカの版権イラストなどが掲載され、作品的には大きく盛り上がった。

本来のメインターゲットは合体ロボットの玩具を手にしてくれる若年層男児としながらも、作劇やキャラクター造形の影響によるハイターゲット層により強く支持され、OVAが3作品作られるなどテレビシリーズの放送終了後も高い人気を誇った。

さらに本作で試みられた“スーパーロボット作品にリアルロボット作品のテイストを組み込む”という試みは、その後にサンライズ(現:バンダイナムコフィルムワークス)によって制作される『勇者王ガオガイガー』に代表される「勇者シリーズ」などにも少なからず影響を与え、スーパーロボット作品の方向性に新たな可能性を加える役割を果たした作品だとも言えるだろう。

放送開始から40周年を迎える中、まだまだ関連の立体物が発売され続けるなど、往年の人気を保ち続ける『超獣機神ダンクーガ』は、80年代も後半に向けてアニメ的潮流が変わろうとする中で、流行の文化とクロスオーバーや新たなクリエイター立ちを輩出する潮流を生み出しなど、ある種の時代の転換点を象徴する作品だったと言えるかもしれない。

文:石井誠

A-on STORE『超獣機神ダンクーガ』特集ページ

https://a-onstore.jp/shop/DANCOUGA/

©DANCOUGA Partner